Now Loading...

Now Loading...

| 公開日 | 地 域 | 劇場名 |

|---|---|---|

| 関 東 | ||

| 上映終了 | 渋谷区 | ヒューマントラストシネマ渋谷 |

| 上映終了 | 武蔵野市 | アップリンク吉祥寺 |

| 上映終了 | 豊島区 | 池袋シネマ・ロサ |

| 上映終了 | 世田谷区 | 下高井戸シネマ |

| 上映終了 | 横浜市 | シネマ・ジャック & ベティ |

| 1月12日 <完全版> 上映 |

高崎市 | シネマテークたかさき |

| 甲信越静 | ||

| 上映終了 | 新潟市 | シネ・ウインド |

| 上映終了 | 長野市 | 長野ロキシー |

| 上映終了 | 松本市 | 松本CINEMAセレクト |

| 中部・北陸 | ||

| 上映終了 | 名古屋市 | 名古屋シネマテーク |

| 関 西 | ||

| 上映終了 | 大阪市 | 第七藝術劇場 |

| 上映終了 | 京都市 | アップリンク京都 |

| 上映終了 | 京都市 | 京都みなみ会館 |

| 上映終了 | 神戸市 | cinema KOBE |

| 中国・四国 | ||

| 上映終了 | 広島市 | 横川シネマ |

| 九州・沖縄 | ||

| 上映終了 | 福岡市 | KBCシネマ |

| 上映終了 | 熊本市 | Denkikan |

| 上映終了 | 那覇市 | 桜坂劇場 |

| 上映終了 | 沖縄市 | ミュージックタウン音市場 |

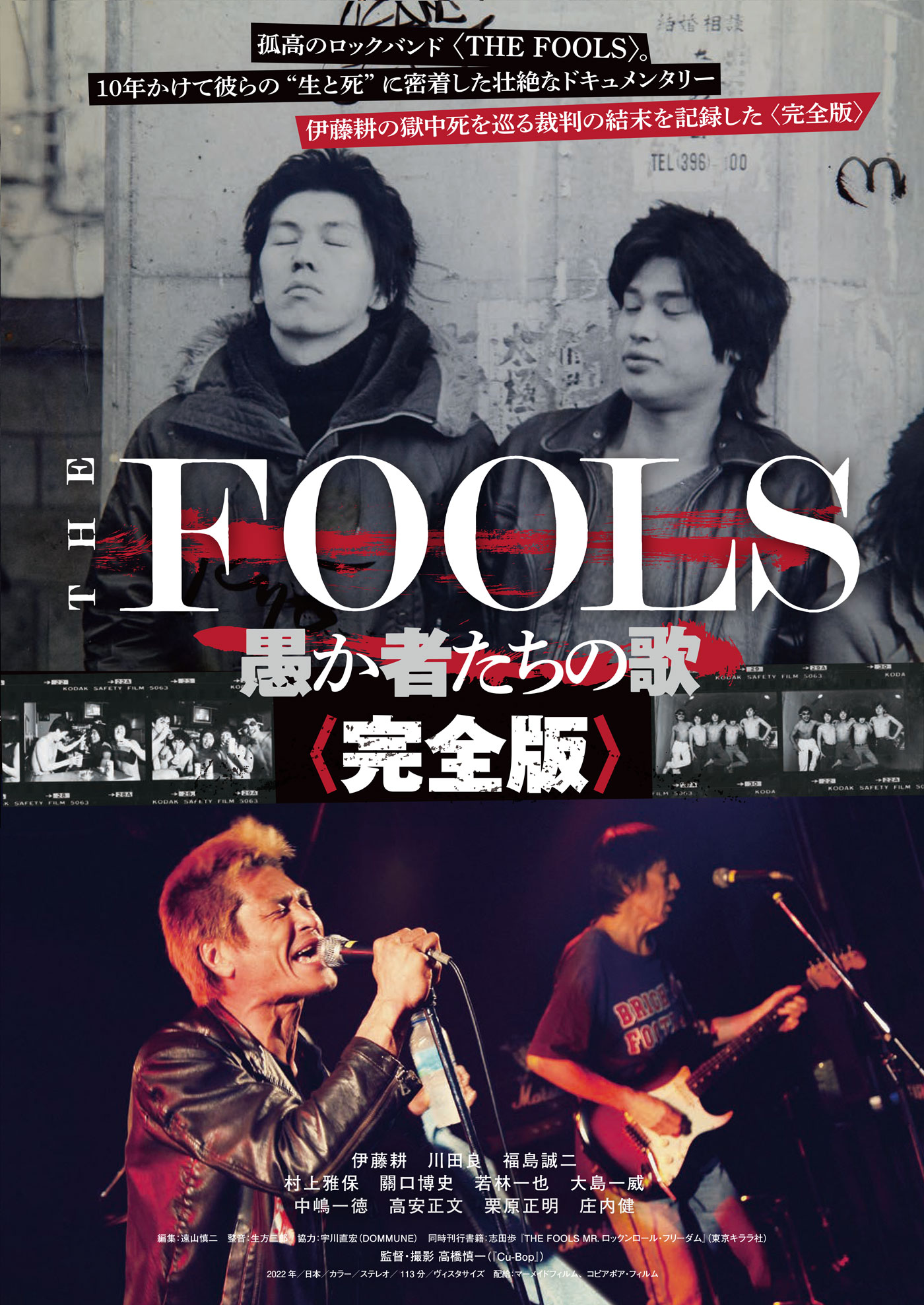

この映画、あんまり面白くて結局 5 回も観ちったよ。

かつて、あれは 83、4 年だったか、FOOLS のライブは渋谷屋根裏や原宿サンビスタや学祭で観た。じゃがたらとの共演が多かったし、じゃがたらとの組み 合わせが最もしっくりくるバンドだった。

後に、90 年代初頭、泥酔状態の川田良氏に因縁つけられて、俺が逃げた逸話 はあまりに有名だが、そんなこと抜きで、サイコーなバンドの、サイコーな歴 史の、サイコーな記録。ブラボー。

最高

フールズが登場すると

この世の磁場が変わった!

酒のんでPARTY!!

こんな時に、こんなところを、こんな会話を撮っても良いのだろうか?と思えるほどに突っ込んでいた。

でもそれはメンバーとの信頼関係あっての賜物である。時にピリッと時に思わずニッコリしてしまうインタビューやライブ映像。

そして、逮捕。メンバーの死。

一つのバンドの物語かと思いきや一つの社会的問題が投げかけられる。

賑やかな前半と打って変わり、淡々と文字で綴られるこの出来事をこの言葉を私はしばらく事あるごとに考えてしまっていた。

バンドという家族でも友人でもない愛憎渦巻く"共同体”のリアルを、ここまで 体感を伴い映し出した映画はこれまでなかった。

バンドブームの光と影、アンダーグラウンドシーンの素晴らしさと過酷さ。姿なきものと闘い続ける伊藤耕のほとばしる魅力、その純粋性が突き刺さる。

撮られる方も命懸けなら、撮る方も命懸け。最期まで命を燃やし続けた男たち の壮絶で美しき記録。 完膚なきまでにやられた。 全ミュージシャンはもちろん、全クリエイター必見。

前作の『Cu-Bop』にも度肝を抜かれたが、高橋監督の新作『THE FOOLS 愚か者たちの歌』には魂が ふるえた。私にとって先輩の話に出てくる伝説のバンドであったフールズをはじめて本当に教えてくれた し、なにより優れたドキュメンタリーに必ず備わっている被写体に対しての“愛情と礼節”がはっきりと感じられたのだ。そしてそれは抵抗の狼煙を受け継ぐということでもあると思う。Weed War はまだ終わ っちゃいない。

「自由が一番ゴキゲンさBaby 自由が一番最高さBaby~ 自由が最高 自由が最高さ もっともっと自由が欲しい」 2019年秋、民主化デモの嵐が吹き荒れる香港の街で催涙弾の煙にむせ ながら、僕の頭の中には何度となくTHE FOOLSの「MR.FREEDOM」 が鳴り響いていた。 正に自由を踏みにじる暴力が眼前で繰り広げられる中で、自分の脳内スイッチが伊藤耕の叫びを欲したのだと思う。

ロックを音楽を越えた生き方そのものだと捉えるなら、THE FOOLSほ どにロックを体現したバンドも他に無いだろう。 しかし、伊藤耕ほどの破天荒な男は、この国で生きるには余りにも自由 であり過ぎた。

結果、度重なる逮捕、投獄にTHE FOOLSの活動は阻害されていく。音楽的な要であったギターの川田良は、新天地ベルリンでの活動を画策 しながら志半ばで病に没し、最期は余りにも理不尽な伊藤耕の獄中死と いう悲劇を迎えてしまう。 12年もの長期に渡り密着撮影を続けた高橋慎一監督のカメラアイは、 伊藤耕とTHE FOOLSのメンバー達の壮絶にロックな生き様を生々しい 臨場感で捉えている。 強面の男達に臆する事無く、普通では聞きにくいセンシティブな内容の 質問をトボけた声でズバズバぶつける高橋監督もまた、メンバー達と同 様の熱い魂を持った漢である。 もし一度でもロックに魅せられた事がある者であれば、THE FOOLSの ファンか否かに関係なく、映画を見終わった後、自分の胸が締め付けら れる様な感動に包まれている事に気がつくだろう。

名曲「無力のかけら」の一節が頭の中に鳴り響く。 「誰も知ろうとはしない 誰もが知らなきゃいけない 今すぐやらなき ゃいけない だけど今はどうする事も出来ない だけど諦めるな 最後 までサジを投げるな 最後までお前を渡すな」 耕さん、僕も死ぬまで諦めずに闘い続けていきます。

な、なんだこのドキュメントは!!!!!! 伊藤耕、川田良の二人だけでなく、魚や鳥や昆虫のように撮影中にどんどんメンバーが急逝していく….そして諸行無常な生命の輝きが、バグやエラーやゴーストのようにムービーファイルに取り憑いている。これはポストパンクな『ディスカバリーチャンネル』であり、リズム&トゥルースな『ナショナルジオグラフィック』である!!! 大自然のように、驚異的なまでに美しい!!!!!!!

やりたいことをやりたいようにやる。単純なことだけど、これが死ぬ程難しい。だから命をかけてやるのか。やるしかなかったのか。自分はどうだろうかと考えてしまう。FOOLSの昔のライブ映像が熱いのはもちろん、活動後期もかっこいい。ボーカルの耕さんがメロンパン買うシーンも好きです。

「船で例えたら、一度でも乗ったやつはFOOLSのメンバーなんだよ」とボーカル伊藤耕は言った。ルネサンス期に流行した「愚者の船(Ship of Fools)」という一大テーマを思い出す。このバンドはさながらクレイジーな愚者たちが汗牛充棟詰め込まれた、ファンキーでアナーキーな酔いどれ船だ。メンバーの逮捕に次ぐ逮捕、病死に次ぐ病死、それでもなお自由もとめて猪突猛進するFOOLS——これぞ現代の「エレクトリック・ドンキホーテ」神話!!!!!!!

バンドは狩猟採集民の共同体を意味する言葉だ。FOOLSという漂流するバンドを追ったこの映画はバンドの素晴らしさとバンドが崩壊するときの胸かきむしられる悲しさを同時に伝えてくれる。バンドは演奏するメンバーだけで構成されているわけではない。ファンもまた一員である。もちろんカメラを回し続けた高橋慎一も。

ダニー

「パワーがありすぎる!むき出し!カッコイイを通り越してちょっと怖いくらいに!」

ボギー

「音を出す楽しさや愛おしさを叩きつけられた。ああ、バンドってカッコイイなあ。」

ドリー

「ロックンロールに、生きる事に、あまりにもまっすぐで心が震えた!」

どんなLIVE=人生でも、好みのリズムに身を任せていれば、此れ幸せ。

この映画が教えてくれる。

ヘヴィな場面がいっぱいあるし、ハッピーエンドじゃないかもしれないけど、観終わった後、不思議と気持ちが楽になってました。耕さん、良さんのチャーミングな人柄に憧れます!

時は1979か1980。新宿ロフトのライブが終わった後、

ステージ付近で座って自分はジュネかモモヨさんと話してた。

そしたらステージから身軽にピョンとジャンプしてモニターに飛び乗って

「オウ!なに話してんの?」

って、すげえ身軽に不良な先輩感剥き出しで、けど、仲間に入れてくんね?

って感じで楽しそうに現れたのがコオ(伊藤耕)でした。

その軽やかさはミュージシャンというより不良のアスリート感剥き出しで、

その後出会うサーファーとかスケーターに近いしなやかさだった。

映画の中のコオはあの時の印象のまま。 最コオ! 映画はすごい面白かった。

この作品によって、伊藤耕や川田良は永遠にみんなに見てもらえる、聞いてもらえる存在になった。

都市は青年に武装せよと強要する――田舎もんの私はナイフの代わりに、ちゃちな知識の散弾銃を乱射し、東京のサバイバルゲームに参加してきた。が、愚か者たちの歌は「そんな武装は解いて、裸の自分(ハードコア)で楽しもうぜ」と無茶を要求する。なに、当の本人たちは傷だらけなのだ。

この映画は「成熟した魂は誰にも搾取されない」という証明だ。勇気をもって「愛はファンタジーじゃない」と歌う愚か者たちを愛さずにはいられない。

伊藤耕、俺は今まであれ程の自由人を見た事がない。

世間は自由を求めているくせに「真の自由」と見なせば判断せず封じ込める。世の中は本当は自由を恐れているようだ。

俺は20歳そこそこ。THE FOOLS初体験は超満員の京都どん底ハウス。同志社大学では「トイレ前、見張っといてくれ」と。終わらない即興演奏、ピッチの合わない歌。ポシェットにはむき出しの葉っぱ。時間オーバーで電源を落とされた磔磔では文句ブーブーの耕が楽屋からアコギを持ち出して歌いだした。俺にしたら何もかもがハッピーで終わらないパーティーの連続だった。

これはすごい映画。最高のロッカー耕に京都でまた会えると思うと本当に嬉しい。日本人離れしたグルーブ感、歌から繰り出される名言の数々。彼らのエッセンスが自然に俺の身体に染みついて今も離れない。「空を見上げて」は今でも口づさんでしまう時があるから困る。

あらためて「ロックは生き様」を見事に体現した愚か者たちの、こんなにロックな、こんなに刹那的な、こんなに美しい素晴らしい映画を本当にありがとう。今のバンドマン達よ、少しは見習えよ!

ロックスターじゃなくロックそのものになってしまった男たちの星屑伝説。それはフールズの物語。確かに奴等は口笛を吹きながらバビロン東京のワイルドサイドを歩いていたんだ。

かつてロックは流行病だった。ワクチン摂取が行き渡ったのか、はたまた特効薬が出回ったのか、今じゃとても”病”と呼ぶ程のものじゃなくなったけど、かつて、確かにロックは強烈な流行病だった。ロックにやられた人とロックにやられなかった人とでは、大袈裟じゃなく、その後の人生が違ってしまった。

年代で言えば1960年代半ばから70年代後半にかけての辺り。音楽のみならず、政治、映画、文学、芝居、その他、あらるゆる表現行為がカウンターカルチャーとして転生し、大きな渦となって世界を席巻する中、ロックはその中心で真っ赤に燃え上がっていた・・・いや、中心で燃え上がっていたと言うより、付け火して回る放火魔がロックだったと言うのが正解か。だって見てみなよ。ゴダールだってマイルスだってディランだってデニス・ホッパーだって大島渚だって、みんなみんなみんな、当時はロックにやられちまったじゃないか。

そう。昔、ロックは凄かったんです。

そんなロックという流行病に激しく犯され、高熱にうなされ、彷徨いながらも、そのロックと共に時代を駆け抜け、遂に星屑となった奴等の夢と自由。余りにも切なく愛おしい世界。映像で観るフールズ。フェンダーのギターと煙草の煙。踊るコウ。煽るコウ。笑うコウ。厳つい顔のリョウがアフリカンビートの行進曲を掻き鳴らし、先頭を往くコウは滅びの笛を吹く預言者の如し。溜息が出る程かっこいい。なんと言うか、映画のスクリーンが、めちゃ似合ってんるだよな

オルタナティブってなんだ?それはFOOLS!

と切り取ることに成功した作品。映画『Cu-Bop』でCuba ミュージシャンのドキュメンタリーをモノにした高橋監督の視点だから、FOOLSの国際レベルのオルタナ性を浮き彫りにすることに成功したのだ!

The FOOLS!

これ以上愚直にロックを生きた者たちがいただろうか?

時代に抗い無頼の筋を通し続けたロックンローラー

伊藤耕、川田良、そして仲間たちの「愚か者たちの歌」

この映画は彼らが生きた証であり、また墓碑銘でもある。